林洋運維&新南威爾士大學聯合研究成果登頂國際頂刊,賦能電力交易智能化!

-

2025.05.21

近日,林洋運維與澳大利亞新南威爾士大學(UNSW)光伏與可再生能源工程學院的聯合研究成果《跨尺度光伏功率轉換模型評估:物理、機器學習與混合方法》(Assessing Solar-to-PV Power Conversion Models: Physical, ML, and Hybrid Approaches Across Diverse Scales)正式發表于能源領域權威期刊《Energy》。該研究通過多模型融合與算法創新,突破復雜場景下光伏功率預測精度瓶頸,為光伏電站高效運維與電力交易智能化提供關鍵技術支撐。

技術突破混合模型破解預測難題

研究團隊系統性評估了物理模型、機器學習(ML)及混合模型在不同規模電站中的表現,發現:

1.中小型場景:物理模型依托實時氣象數據與電學參數,無需歷史數據即可快速響應,標準化均方根誤差(nRMSE)低至5.29%,適用于動態環境下的實時預測;

2.中型場景:支持向量回歸(SVR)等機器學習模型通過歷史數據訓練,預測精度顯著優化,nRMSE降至3.97%,驗證數據驅動方法的場景適配性;

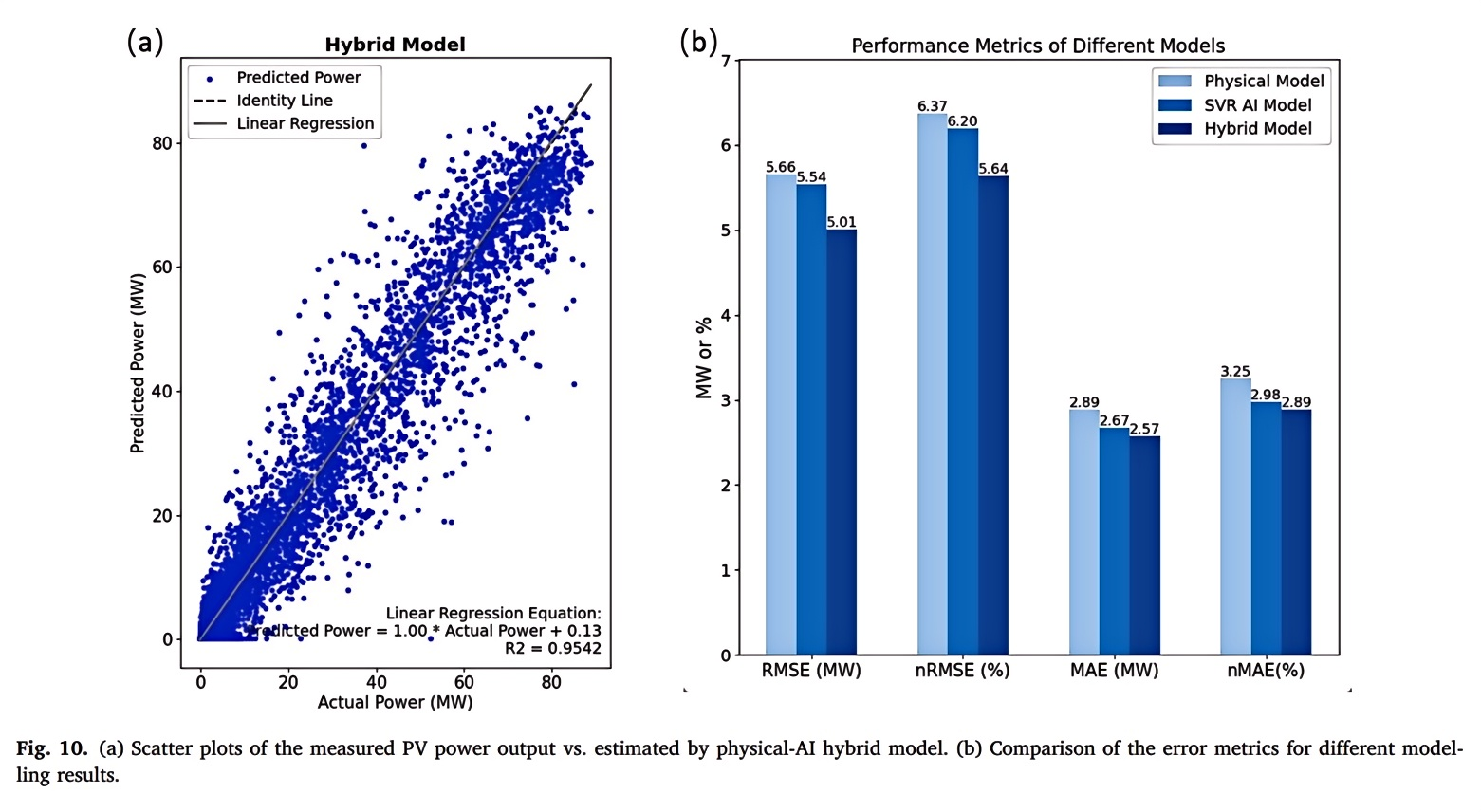

3.大型復雜場景:傳統ML模型因輻照度非線性波動(如云層突變)誤差升至6.20%,成為行業痛點。

創新方案:研究團隊提出時間感知多級混合器(Temporal-aware Multi-level Mixer, TMM)算法,通過傅里葉時序編碼動態解析輻照度波動特征,并與物理IV模型耦合實現功率精準計算。實驗表明,混合模型在100 MW電站的全年測試中,均方根誤差(RMSE)由傳統ML模型的5.54 MW降至3.35 MW,誤差降幅超40%,顯著提升復雜場景下的預測魯棒性與泛化能力。

技術落地驅動電力交易系統智能化升級

此項成果已深度應用于林洋運維電力交易輔助決策系統,帶來三大核心升級:

1.風險精細化管控:融合高精度功率預測與市場電價波動模型,動態優化發電計劃與交易策略,降低現貨市場風險敞口;

2.收益動態最大化:結合儲能系統充放電效率與電價峰谷特性,制定收益最優的能源調度方案,提升電站全生命周期經濟性;

3.運維主動化預警:集成實時性能監測與預測偏差分析,提前識別組件異常工況,減少非計劃停機損失。

系統基于“物理模型+人工智能”雙核驅動架構,深度融合衛星遙感氣象數據、光伏電站實時工況與電力市場動態信息,通過深度學習算法構建覆蓋輻照強度預測、發電效能評估至交易策略優化的全流程決策閉環。該解決方案采用智能分析引擎實現功率預測與交易策略的實時動態耦合,在日前/實時電力市場環境中賦能企業用戶達成分鐘級決策響應與資產收益最大化目標。

展望未來技術融合驅動能源轉型

此次戰略合作實現了機理模型與人工智能融合技術的里程碑式突破,標志著新能源預測算法正式進入工程化驗證階段。林洋運維將聯合新南威爾士大學(UNSW)深化產學研協同,重點攻關光伏功率預測與虛擬電廠集群控制、分布式能源點對點交易機制的適配性研究,實現“預測-調控-交易”技術閉環,為構建彈性電力系統、驅動零碳能源轉型提供核心技術支撐。